RENOIR E L’ALLEGRO SOGGETTO MUSICALE (PARTE PRIMA).

DUE OPERE A CONFRONTO: QUEL PRIMO DIPINTO IMPRESSIONISTA ENTRATO NELLE COLLEZIONI STATALI PARIGINE E L’ALTRO TENUTO PER SÉ E MAI ESPOSTO.

di Filippo Musumeci

- Opera: “Jeunes filles au piano” (“Fanciulle al piano”)

- Anno: 1892

- Tecnica: olio su tela, 90 x 116 cm.

- Collocazione attuale: Parigi, Musée d’Orsay dal 1986

- Acquisizione: lo Stato francese nel 1892 per il Musée du Luxembourg (decreto del 21 settembre 1892)

- Sedi espositive parigine precedenti: Musée du Luxembourg (1892-1929); Louvre (1929-47); Louvre, Galleria Jeu de Paume (1947-86)

- Firmato in basso a destra: «Renoir».

- Opera: “Yvonne e Chrstine Lerolle al piano”

- Anno: 1897-98

- Tecnica: olio su tela, 73 x 92 cm.

- Collocazione attuale: Parigi, Musée de l’Orangerie. Collezione Walter-Guillaume

- Acquisizione: lo Stato francese nel 1959 con il contributo della Sociéte des Amis du Louvre

- Firmato in basso a destra: «Renoir».

Ne era passata di acqua sotto i ponti della Senna da quelle otto mostre temerarie allestite tra il 1874 e il 1886 da quegli artisti squattrinati, “intransigenti e pazzi”, proprio lì, lungo l’Île de la Cité, al fine di consacrare l’Impressionismo come nascente movimento parigino, il quale, seppur a suon di feroci critiche lanciate a cadenza regolare dagli scranni accademici, aveva saputo imporsi e far proseliti tra le giovani generazioni anticlassiciste, sedimentatosi, infine, nel tessuto culturale francese di fine XIX.

Ognuno faceva ormai da sé e in solitaria portava avanti la propria ricerca artistica senza, tuttavia, rinnegare esordi e ideali comuni, affinità e divergenze, tradizione e modernità: per aggregazione spontanea impressionisti nacquero e per inclinazione formativa impressionisti rimasero. Eppure agli inizi degli anni novanta dell’Ottocento nessun’opera impressionista figurava ancora nelle collezioni statali parigine, come nessuna commessa era stata avanzata dalle istituzioni culturali a chicchessia pittore dell’ “attimo fuggente”.

Ci volle l’intercessione e tutta l’autorità di uno Stéphane Mallarmé, coadiuvato da Roger Marx, per svecchiare il costume governativo e persuadere il Ministero delle Belle Arti, nella persona di Henri Roujon, per la commissione di un dipinto da destinare alle blasonate sale del Musée du Luxembourg: istituzione pubblica riservata alla consacrazione degli artisti contemporanei viventi più accreditati.

Spettò a Pierre-Auguste Renoir essere ambasciatore della “nuova arte” e onorarla con una creazione degna di cotanto prestigio istituzionale, ovvero riqualificarla come emblema di un decantato riscatto sociale fortemente ambito, eppure non ancora riconosciuto ufficialmente. L’anno è il 1892 e l’ormai cinquantunenne pittore di Limoges non è nuovo alle sfide, dalle quali, si sa, non è solito tirarsi indietro, nonostante la portata della commessa avrebbe messo in allarme, lo si deve ammettere, anche un animo “consolidato” come il suo. Eccome! Ciò è documentato dal tormentato lavoro preparatorio che portò l’artista a ideare più versioni dello stesso soggetto, per un totale di un pastello e cinque oli su tela, tra cui quella ufficiale custodita all’Orsay: una nella Robert Lehman Collection del Metropolitan Museum di New York, una nella Collezione Niarchos di Zurigo, una terza, già appartenuta a Gustave Caillebotte perché a questi regalata dallo stesso Renoir, e una alla Collezione Walter-Guillaume dell’Orangerie di Parigi.

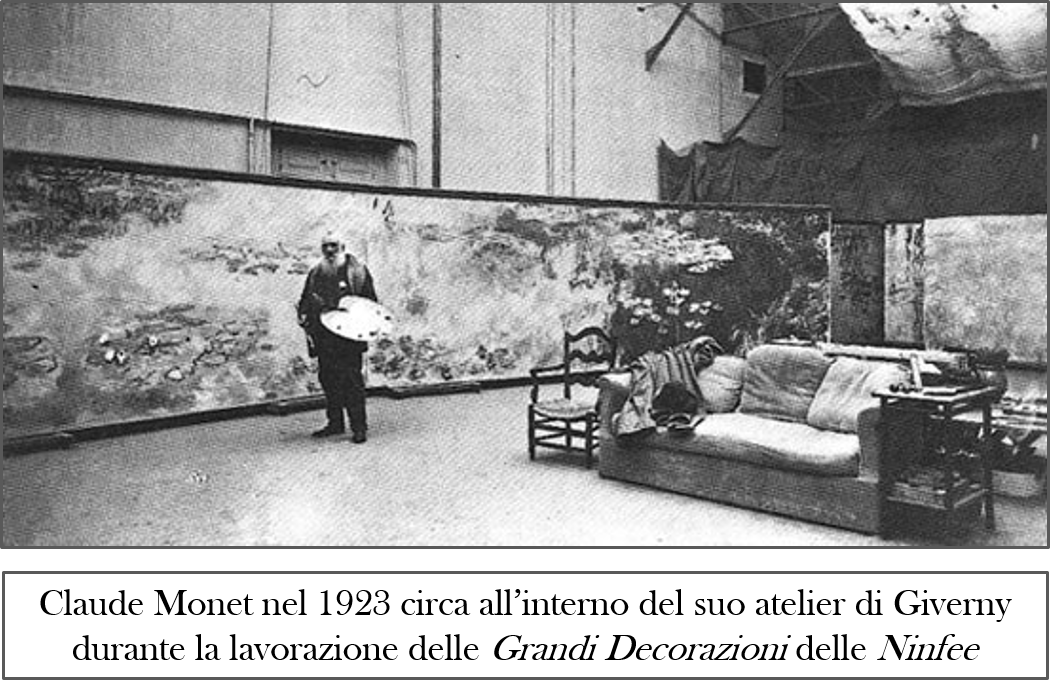

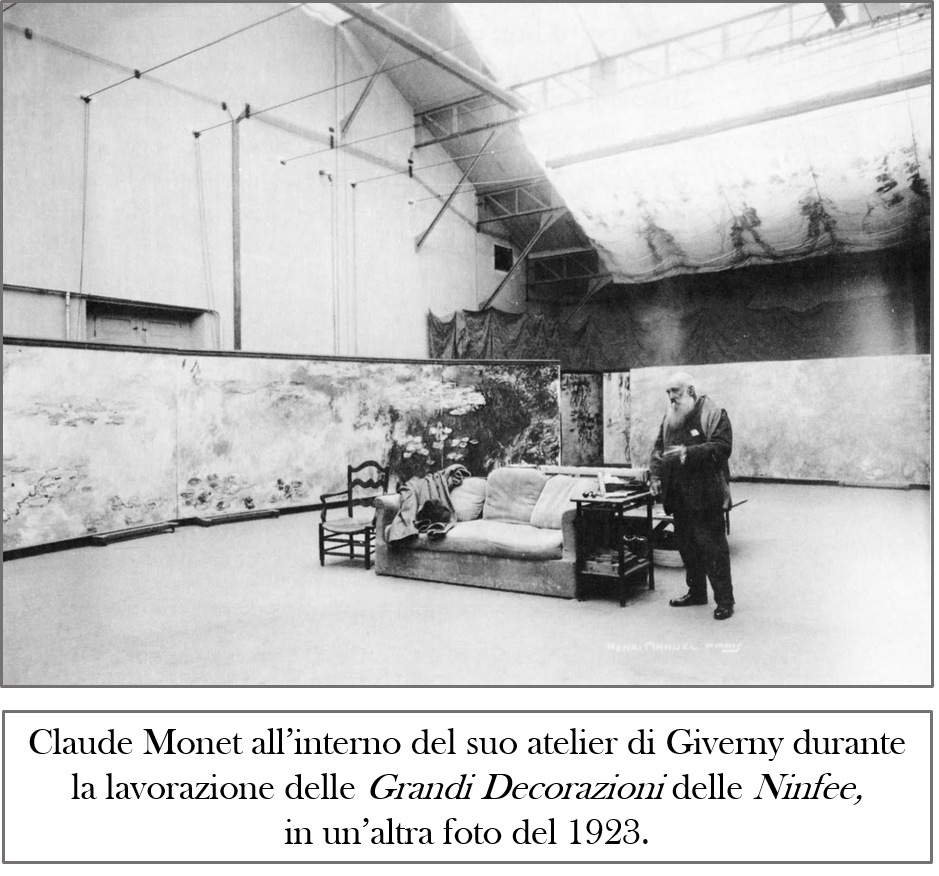

Al pari di Monet, come di qualsiasi artista profondamente legato alla sua arte, la pianificazione del processo creativo di un’opera era preceduto da un instancabile iter propedeutico al risultato ultimo sperato e tale da giustificare i pentimenti e le ridefinizioni del soggetto nelle sue repliche, mai fino ad allora così numerose nell’intero repertorio produttivo renoiriano.

Si badi però, non è in alcun modo una “serie” di stampo monettiano quella del soggetto musicale in questione: Renoir non è interessato alle sperimentazioni di vedute ripetute in serie, messe a punto dall’amico e collega sin dagli anni sessanta dell’Ottocento e chiaramente esplicitate in quelle divenute ormai celebri nell’immaginario collettivo: “La Gare di Saint-Lazare” (1877), i “Covoni” e i “Pioppi” (1891), la “Cattedrale di Rouen” (1892-93), le “Vedute del Tamigi a Londra” (1899-04), “Venezia” (1908), le “Ninfee” (1899-1909), e le “Grandi decorazioni delle Ninfee” (1914-26). Il fine specifico di Renoir, piuttosto, va ricercato nella volontà di riaggiornare e idealizzare allo stesso tempo un tema classico tanto caro ai pittori fiamminghi del XVII secolo, come Vermeer, e francesi del XVIII, come Fragonard, riducendo il campo d’azione a scene di genere in interni leggiadramente animati da aggraziate fanciulle della borghesia parigina, ma «con un respiro più ampio e suggestioni tratte, probabilmente, dalla coeva poesia simbolista» (Ilaria Cicali, 2008)

Renoir si cimenta nella restituzione di interni moderni in cui fanciulle borghesi si abbandonano al piacere della musica o della lettura (come per “La Liseuse” del 1874-76, di cui abbiamo discusso qualche tempo fa QUI), dando vita a «composizioni idilliache e idealizzate a metà strada tra il doppio ritratto e la scena di genere» (Sylvie Patry, 2013).

“Opere da vendita”, le definiva lo stesso pittore, perché facili da piazzare sul mercato, ma ove è facile cogliere, nella rilettura della quiete domestica d’insieme, l’essenza stessa dell’evoluzione stilistica renoiriana, la quale, a seguito del viaggio in Italia negli anni 1881-82 con l’illuminante riscoperta della lezione raffaellesca, appare adesso più lucidamente incline alla solidità della struttura compositiva dal tratto deciso e dalla compatta stesura cromatica dal morbido lirismo.

Sarà Arséne Alexandre a rimembrare dopo la morte di Renoir quei giorni che accompagnarono quel frenetico lavorio creativo del pittore con tutto il suo carico di dubbi e perplessità, non placatosi neppure a seguito della scelta finale del dipinto da parte del Ministro, credendo invero fosse stata selezionata da Roujon la versione meno riuscita fra quelle realizzate per la commessa: «Ricordo le infinite pene che egli ebbe nell’eseguire la commissione ufficiale che un noto amico gli aveva procurato. Si trattava di “Fanciulle al piano”, un dipinto dall’esecuzione morbida e delicata […]. Renoir lo iniziò cinque o sei volte, ogni volta quasi nella stessa maniera. L’idea di una commissione era sufficiente a paralizzarlo e a minare la fiducia nelle sue capacità. Stanco della battaglia, finì per lasciare alle Belle Arti il quadro che oggi è al museo, e che giudicò, immediatamente dopo, il meno riuscito dei cinque o sei».

La rivelazione post-mortem di Alexandre fu preceduta (e non tardò neppure tanto a farsi sentire) dalla sempre sterile ondata di polemiche da parte della critica conservatrice, la quale storceva il naso all’idea di assistere all’ingresso di quella pittura di “imbrattatori”, tanto screditata e respinta, nell’Olimpo dell’arte ufficiale francese, che era, come detto, il Musée du Luxembourg. Appena due anni prima, nel 1890, quelle stesse sale museali avevano assistito a un “miracolo” culturale di portata collettiva, vedendosi costrette a forza a ospitare permanentemente le forme sinuose e provocanti di Victorine-Louise Meurent, meglio conosciuta come l’Olympia del precursore dell’Impressionismo, Edouard Manet. Allora l’artefice era stato Claude Oscar Monet, il quale in occasione dell’Esposizione Universale parigina del 1889 aveva lanciato una sottoscrizione per donare allo Stato il dipinto “scandaloso”, presente in mostra, dell’amico e collega deceduto tre anni prima, nel 1886. Lo scontro tra modernisti e classicisti, ricordano le cronache, fu agguerritamente epocale, con l’agognata vittoria dei primi, guidati da Monet, e la frustrante delusione dei secondi, obbligati (una volta tanto) a incassare l’amara sconfitta. Ma del resto, Vox populi, vox Dei!

L’amore di Renoir per la musica classica è nota fin dagli anni sessanta dell’Ottocento, quando grazie agli amici Edmond Mâitre e Fréderic Bazille si avvicina ai drammi di Richard Wagner, del quale eseguirà tra il 15 e il 17 gennaio 1882 a Palermo il celebre ritratto, oggi all’Orsay, ma dimostrando pure di possedere doti canore notevoli e una non indifferente conoscenza di Mozart e Bach, nonché dei Balletti russi.

Il figlio Jean ricorda: «Era molto bravo nel solfeggio e aveva una ella voce di baritono leggero. I suoi maestri non volevano che un simile dono del Cielo andasse perduto. Lo fecero persino entrare nel celebre coro della chiesa di Saint-Eustache, il cui maestro di cappella era un giovane compositore sconosciuto che si chiamava Charles Gounod. […]. Gounod fu preso da una specie di passione per mio padre. Gli dette delle lezioni private, gli insegnò gli elementi della composizione musicale, e gli fece cantare degli assolo. […]. Renoir amava il canto, ma come ho già detto, non sopportava di mostrarsi in pubblico, non perché fosse timido, ma perché era consapevole che “non era cosa per lui”».

Paul Durand-Ruel, amico e mercante di Renoir e compagni, non si lasciò sfuggire l’occasione di aggiudicarsi due delle versioni del soggetto musicale e di piazzarle sul mercato nell’ambito di una retrospettiva di centodieci opere dell’artista allestita nella sua galleria parigina. Il pittore tenne per sé la prima versione in ordine temporale, lasciata allo stato di abbozzo e oggi alla Collezione Walter-Guillaume dell’Orangerie, nella quale, comunque, sono già indicati i termini della composizione con le due fanciulle al piano, una seduta e l’altra stante, poste al centro della scena ed entrambe rivolte verso lo spartito. Mancano ancora alcuni dettagli: il vaso di ceramica a motivi floreali in stile «barocco», i tre libri posti sul ripiano dello strumento musicale e i due candelabri in ottone dorato per pianoforte in stile classico affiancanti il leggio; la poltrona in velluto rosso-arancio sul margine destro inferiore e i tre spartiti posti a ventaglio sulla stessa; i tendaggi in verde adorni di nappe con sfumature di giallo e rosso-arancio alle spalle delle due fanciulle e i quadretti che s’intravedono sul margine sinistro superiore. Una diversa impostazione della fanciulla eretta, con il gomito adagiato sul ripiano dello strumento stesso e la mano sinistra portata alla guancia, come pure i decori degli abiti immaginati entrambi a pois, particolare poi scomparso nella versione destinata al Musée du Luxembourg e oggi all’Orsay.

Eppure, vi è già una resa cromatica tersa giocata sul rapporto tra toni caldi e freddi, immersa in uno sfavillio dorato che riscalda le tonalità e attenua i contrasti, ma ove, tuttavia, non viene meno quell’armonia accorta e ritmica di forme e colori, comune a tutte le sei versioni, specie in quella più dell’Orsay. In quest’ultima, poi, la stesura cromatica è più soffusa e vellutata in alcuni punti, mentre in altri è decisamente più fluida, con lunghe pennellate che accompagnano i drappeggi e i contorni delle figure, nonché con una conduzione più vigile al particolare analitico e al decoro degli arredi.

«Opera definitiva, fresca e libera. Un’opera della maturità», fu, giustamente, elogiata da Mallarmé. Un’idea armoniosa sul potere evocativo della musica, veicolato per mezzo dell’intimità transitoria dell’ambiente borghese, forse una sala dello stesso appartamento di Renoir al 13 di rue de Girardon, a Montmartre, noto come Château ds Brouillards (Castello delle Nebbie), occupato dal pittore e dalla famiglia alla fine del 1890. Si è ipotizzato il pianoforte del dipinto possa essere quello regalato da Renoir come dono di nozze alla moglie Alice Charigot, conosciuta nel 1880 e sposata a Parigi il 14 aprile di dieci dopo. Ma non avendo elementi a supporto di questo dato aneddotico, il beneficio del dubbio resta. In occasione di un piacevole viaggio a New York nell’estate 2010 (quanti bei ricordi!), ebbi modo di ammirare una delle sei versioni delle “Jeunes filles au piano” e, sempre dello stesso Renoir, “Le figlie di Catulle Mendès, Huguette, Claudine e Helyonne” (1888), rispettivamente della Robert Lehman e Walther H. and Leonore Annenberg Collection, entrambe ospitate al Metropolitan Museum. Tra i due dipinti corre un arco cronologico di quattro anni, ma se si osservano attentamente ci si accorge come in entrambi, al di là della medesima tematica, il modello di pianoforte verticale sia simile, forse lo stesso? Non è dato saperlo. Renoir era solito dipingere le scene di interni, il più delle volte, in atelier, ma non è da escludere del tutto la possibilità abbia potuto realizzare soggetti musicali direttamente negli appartamenti borghesi dei suoi committenti, difficilmente provvisti di pianoforte verticale e particolarmente in voga a fine Ottocento.

Come, del resto, non va dimenticato, come detto, l’amore di Renoir per la musica classica e gli studi di solfeggio condotti presso il maestro Charles Gounod, per via dei quali è ipotizzabile la presenza dello strumento a corde nei diversi domicili abitati dal pittore negli anni precedenti le nozze con Alice nell’aprile 1890. Ma sono inezie, suvvia, che lasciano il tempo che trovano e che nulla tolgono alla poesia dell’opera. Questa è espressa, piuttosto, per l’iridescenza diffusa che addolcisce ogni angolosità o durezza del tratto e fonde armoniosamente i colori dalle tonalità pastello in un felice accordo. Le forme delle due fanciulle, dalle ignote identità, sono definite dal disegno delicato ma deciso con il quale è restituito anche il loro moto fisico, colto nella sua elegante fugacità, e l’atmosfera di piacevole serenità domestica vissuto nella Parigi di fine Ottocento. Il primo piano è occupato dal roseo profilo della giovane pianista dalla lunga chioma bionda che siede al piano, dilettandosi in un accompagnamento musicale eseguito per mezzo di una leggera pressione esercitata con la mano destra sui tasti bianchi dei toni e tenendo fermo il bordo inferiore dello spartito con la sinistra. Le sta accanto, in posizione eretta e inarcata, la fanciulla dai capelli bruni, la quale trova appoggio assicurando la mano destra allo schienale della sedia della pianista e il gomito della sinistra al ripiano della cassa verticale dello strumento. Entrambe seguitano con lo sguardo la lettura delle singole note, abbandonandosi, così, al suono melodioso di cui, immaginiamo, la camera è già serenamente satura e intrisa del reverbero, enfatizzato, questo, dai caldi fasci di luce diurna che rischiarano e avvolgono la scena di profondo respiro.

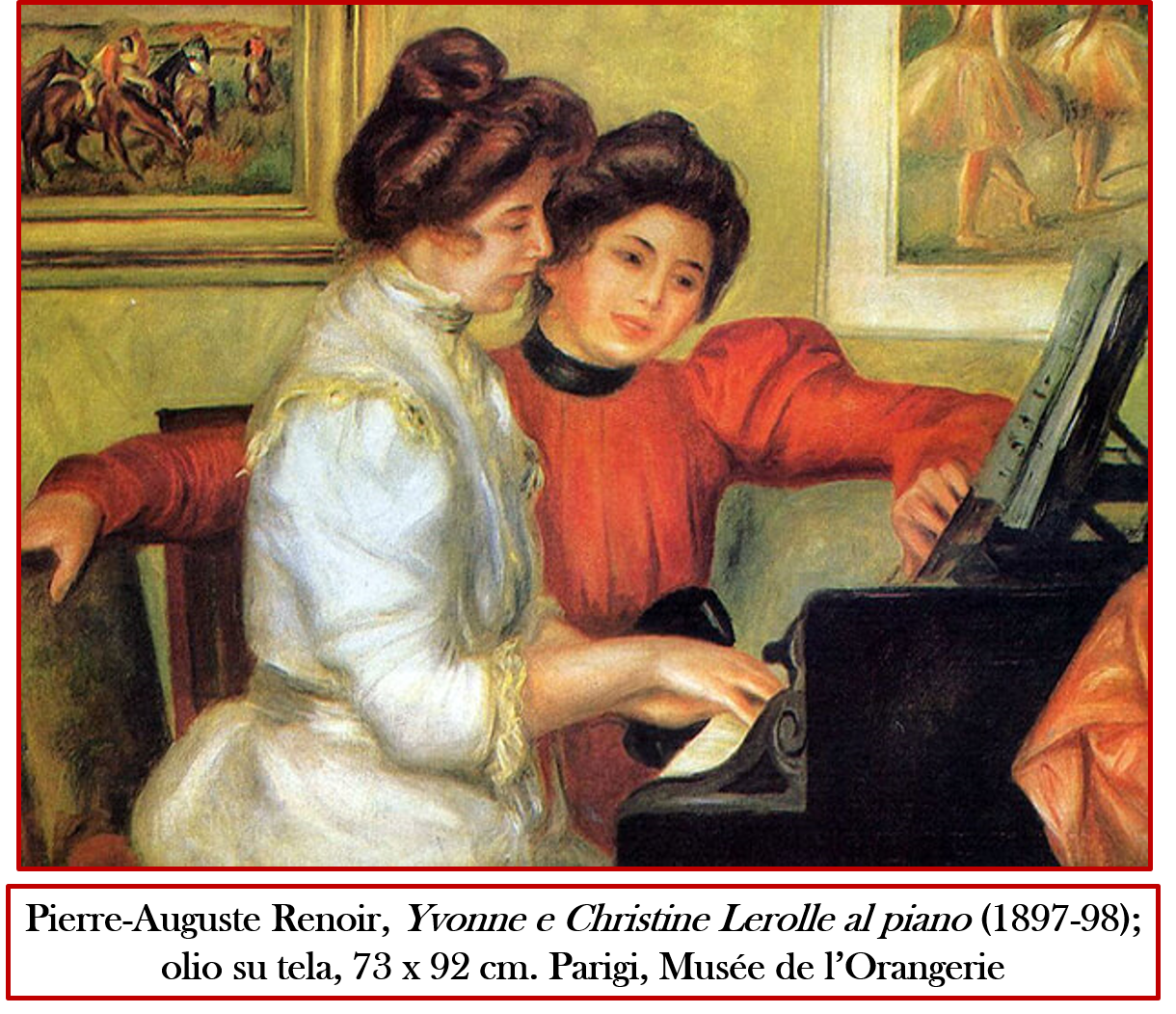

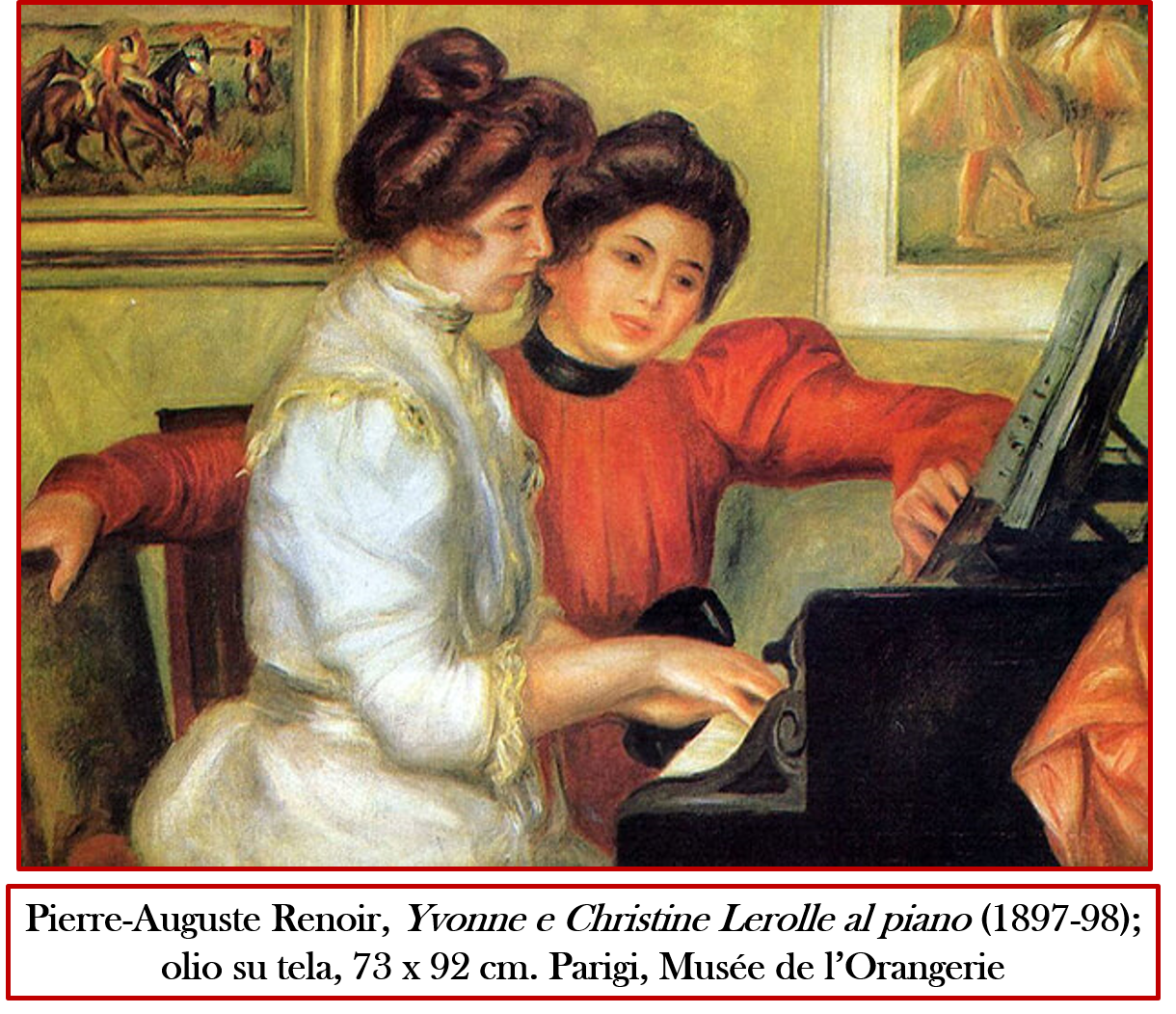

Lo stesso respiro di modernità venne rimodulato dal pittore cinque anni dopo le “Fanciulle al piano” nel doppio ritratto di “Yvonne e Christine Lerolle al pianoforte” del 1897, oggi alla Collezione Walter-Guillaume dell’Orangerie di Parigi. Le due sorelle, di età compresa tra i diciotto e venti anni, furono le figlie del pittore e collezionista Henry Lerolle (1848-1929), nonché mogli di Eugene e Louis Rouart, figli, a loro, volta, dell’industriale, pittore e collezionista Henri Rouart.

Henry Lerolle fu, inoltre, amico di Monet, Renoir, Degas, Maurice Denis e Pierre Bonnard e nella sua abitazione parigina era solito dare serate a tema e ospitare, oltre agli amici pittori, compositori di rinomata levatura come Claude Debussy (1862-1918) e Ernest Chausson, o letterati come Mallarmé e André Gide. Quest’ultimo, poi, trasse spunto dai matrimoni delle due sorelle Lerolle con i fratelli Rouart per la stesura della trilogia “La scuola delle mogli”, “Roberto” e “Geneviève”, pubblicata negli anni 1929-36.

Chrstine, inoltre, posò ancora per Renoir nei ritratti “Christine Lerolle” (1897; olio su tela, 57,5 x 53,5 cm. Collezione privata) e “Christine Lerolle ricamo” (1895 ca.; olio su tela, 82,6 x 65,8 cm. Columbus, Ohio, Museum of Art; mentre Yvonne fu immortalata da Maurice Denis nel ritratto “Yvonne Lerolle in tre aspetti” (1897; olio su tela, 170 x 110 cm. Parigi, Musée d’Orsay).

Ciononostante, la tela in questione con le due sorelle al piano non venne commissionata né da Lerolle né tanto meno da un altro amico o collezionista, bensì fu eseguita da Renoir più semplicemente per puro diletto, tant’è fu trovata nel suo atelier di Cagnes al momento della morte in quel 3 dicembre 1919 e fu esposto per la prima volta alla Galerie Bernheim-Jeune di Parigi solo nel 1926. Acquistato in un’asta pubblica nel 1937 dal mercante Paul Durand-Ruel e dalla collezionista Juliette Lacaze (passata alla storia come Domenica Walter-Guillaume, 1898-1977, per aver sposato in prime nozze Paul Guillaume nel 1920 e in seconde nozze l’architetto Jean Walter nel 1938, di cui acquisì, oltre alle collezioni, anche i rispettivi cognomi), il dipinto fu particolarmente amato da Domenica Walter, tanto da tenerlo esposto nella sala da pranzo del suo appartamento in rue de Cirque, vicino l’Eliseo. Successivamente acquistato dallo Stato francese nel 1959 con il contributo della Sociéte des Amis du Louvre, confluì nel 1960 nella Collezione Jean Walter e Paul Guillaume, ospitata presso il Musée de l’Orangerie.

In questo doppio ritratto le sorelle Lerolle siedono al pianoforte in abiti elegantemente borghesi: Yvonne è impegnata nell’esecuzione della partitura e Christine collabora all’esercizio affiancando la prima nella lettura dello spartito. Entrambe, similmente alle “Fanciulle al piano”, seguitano con gli occhi la sequenza sinfonica: Yvonne esegue le note di un’ultima riga del pentagramma e Christine è già prossima a voltar pagina, agevolando, in tal modo, il reverbero sonoro lungo le pareti del salotto, senza soluzione di continuità. L’impianto compositivo del dipinto fu a lungo meditato per una soluzione inedita nel taglio, qui orizzontale, quanto nella parete di fondo che, include le due figure in uno spazio compresso e aggettante, simile a un bassorilievo. Alle estremità del fondo, inoltre, è possibile scorgere le porzioni di due celebri dipinti di Edgar Degas, “Fantini alla partenza” (1882) sulla sinistra e “La classe di danza” (1873) sulla destra, di cui Henry Lerolle fu, come succitato, amico e collezionista.

Renoir ha saputo restituire l’atmosfera colta e raffinata del salotto parigino della famiglia Lerolle attraverso citazioni figurative contemporanee degli arredi interni e la messa a fuoco dello status sociale delle due donne, rese maggiormente credibili dai gesti armoniosi della loro azione educativa. Il lirismo della scena è evidenziato dalle pennellate carezzevoli e fluide che corrono lungo i volumi, definendone i contorni in un accordo cromatico di rossi e bianchi cui fa da base il verde pastello del fondale.

Una riuscita fusione, dunque, tra ritrattistica e scena di genere, ancora una volta, memore della pittura olandese di Vermeer – delle cui affinità si dirà nella seconda parte di questo scritto – ammirato a Dresda nel luglio dell’anno precedente, 1896, alla quale Renoir aveva già guardato e continuerà a fare per altri lavori a soggetto musicale, e no, ove la donna, amata, omaggiata, cantata, resterà, comunque l’indiscussa protagonista del suo racconto visivo, poiché come lo stesso pittore ebbe modo di dichiarare il 5 giugno 1879 sulle pagine del n. 9 de “La vie moderne”, il giornale con cui collaborava: «Sì, voglio dipingere […] la vera regina della vita moderna, la Parigina».

N.B. Vi diamo appuntamento per la seconda parte di questo nostro omaggio ai soggetti musicale di Renoir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA